発達障害の子どもの「食べ過ぎ・過食」|原因とサポート方法

![]()

お子さまの食事や間食の様子をみていて「食べ過ぎなのでは?」と心配をした経験のある方も多いのではないでしょうか。

幼児期のうちは、満腹中枢が未発達であるために、食欲のままに食べ過ぎてしまうことがありますが、一般的に4~5歳ごろには落ち着くと言われています。

幼児期を過ぎた発達障害があるお子さまで、過度な「食べ過ぎ」が頻繁にみられる場合は、特性が背景にあることがあります。

今回は、発達障害のあるお子さまの「食べ過ぎ・過食」の原因とご家庭でのサポートテクニックについて紹介します。

発達障害のある子どもの「食事」の苦手

発達障害があるお子さまの場合、その特性によって「食事」に関する苦手があることがあります。特性が原因である場合には、「わがまま」ではなく「どうしようもない」ことなのです。

そのため、一般的に語られている食事のしつけが通用せず、むしろ特性に配慮をしない指導をすることで、お子さまに大きなストレスや苦痛を与えてしまうことがあります。

お子さまの特性にあわせたアプローチをすることが大切です。

発達障害と食べ過ぎ・過食

ASD(自閉症スペクトラム障害)やADHD(注意欠如・多動性障害)の特性によって、「満腹に気づかない」「食欲をコントロールできない」などの困りごとがみられることがあります。

「食べることが好きなのだろう」「お腹いっぱいになれば、食べるのをやめるだろう」と見過ごしてしまいがちですが、特性による食べ過ぎの場合には保護者の方の介入が必要なことがあります。

障害特性の有無を問わず、幼児期の初めのころまでは満腹中枢の機能が十分に発達していないため、食べる量を判断することが難しく、食べ過ぎてしまう傾向がみられることがよくあります。

幼児期を過ぎても、体調が悪くなるほどに食べ続けたり、保護者の方の目を盗んで食事をしたりすることが、繰り返し起こっている場合には注意が必要です。

食べ過ぎ・過食の原因として考えられる特性について解説していきます。

ASD特性 感覚特性(感覚鈍麻・感覚過敏)

「感覚特性」とは、特定の感覚(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚など)に対し、過度に敏感・鈍感である状態を指します。特定のにおいが苦手など、外部からの刺激に苦痛を感じるだけではなく、温度や痛みに気づかないことがあります。

この「感覚特性」のひとつである「感覚鈍麻」がある場合、満腹に気づかないケースがあります。逆に空腹に気づかないこともあります。

また、感覚過敏があるお子さまの場合には、「満腹」という感覚で他の苦手な感覚を和らげようとするケースもあると言われています。

この特性のあるお子さまの場合、自分自身では食事量のコントロールができないため保護者の方がサポートする必要があります。

感覚特性は、「周囲の人と同じ感覚情報を受け取っても、脳が異なるとらえ方をする」ために起こるもので、日常生活に支障をきたすほどの困難につながることがあります。

「感覚特性」とは?感覚過敏・感覚鈍麻ってどんな症状?の記事もあわせてお読みください

ADHD特性 衝動性

ADHD特性の「衝動性」がある場合には、本当はすでに胃のキャパシティを超えているのに、「もう一口食べたい!」という気持ちを抑えきれずに、無理してでもつい食べてしまうことがあります。

これ以上食べたら吐いてしまう、保護者の方から叱られると分かっていても、特性によって欲求のコントロールができないのです。

お腹が減っていないときでも、お菓子が目に入ってしまって思わず手が伸びてしまうこともあります。

「ADHDのある子どもと摂食障害」に関する海外の研究によると、ADHDのある子どもは、特性がない子どもと比較して摂食の制御困難(食べることのコントロールが難しい)が12倍多いことが分かっています。

さらに、衝動性が高ければ高いほど「過食」など摂食の制御困難のリスクが高まることも指摘されています。

【参考文献】

International Journal of Eating DisordersVolume 48, Issue 6 p. 580-588

多くの方が「食べ過ぎてしまった」「ダメだと分かっていても、つい手が伸びてしまった」という経験をお持ちなのではないでしょうか。

ADHD特性があるお子さまは、自分の欲求を抑えられず行動を止めることが難しいのです。本人の努力では解決ができないことがあるのを理解してあげることも大切です。

二次障害

発達障害のあるお子さまは、ストレスを感じやすいことや、特性による生きづらさがあることから「二次障害」になることがあります。

二次障害とは、発達障害などの特性による困難やストレスが原因となり、心や身体に不調をきたすことです。

「過食」などの摂食障害は、発達障害の二次障害の中でも多くみられるもので、急に食べることを止められなくなったり、吐くまで食べてしまったりするケースがあります。

先述した「衝動性」が原因となり「過食症」になることもありますが、ストレスを解消するために「むちゃ食い(短時間で大量の食べ物を詰め込むようにして食べる)」をするケースがあります。

摂食障害がみられる場合には、医療機関に相談することをおすすめします。

家庭での「食べ過ぎへの指導」テクニック

「食べ過ぎ」の原因を見極めることが非常に大切です。保護者の方に隠れて大食いをする様子や、食べたものを吐く様子が繰り返しみられた場合には、お子さまに理由を聞いてみるようにしましょう。

「ごはんの前に好きなおやつを食べ過ぎた」「バイキングで調子に乗ってごはんを取り過ぎた」など年齢(満腹中枢が十分に発達していない幼児期)や一時的なものである場合や、単に「ご飯を食べることが好き」である場合など、「食べ過ぎ」の原因が特性によるものではないケースもあります。

お子さまに「食べ過ぎ」の原因をヒアリングしてみることに加えて、食事の様子を観察してみることが必要です。

発達障害の特性が原因となっている場合には、お子さまの年齢や発達段階、原因となる特性によってアプローチが変わってきます。

満腹に気がつかない場合は「適切な食事の量」を教えること、食欲のコントロールできない場合は「食べる量の調整」と「ルール決め」をすることがポイントです。

具体的な対策を紹介します。

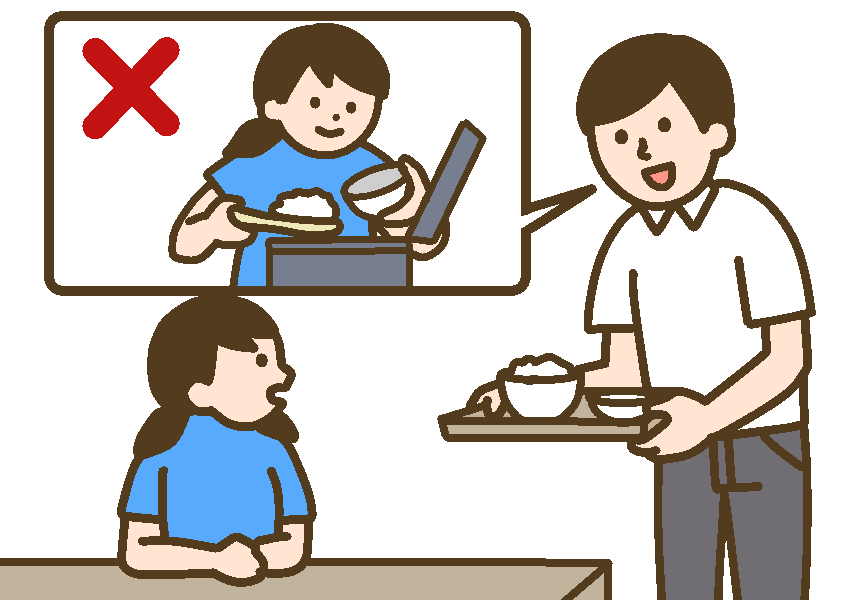

- 一回の食事を個別の皿に盛りつける

- おやつは食べてもいい量(その分だけが入るおやつ用の皿を用意する)だけ与える

- 食事の量を徐々に減らす

- 咀嚼回数を増やすよう指導する、咀嚼が多い食材を与える

- おかわりのルールを決める(1回まで、全部食べ終えてから等)

- 食事やおやつの時間を決める(毎日同じ時間帯に設定)

- お菓子などの食料を見えない場所にしまう

その他に、食事やおやつのあとすぐに歯磨きをさせて「食べる時間は終わり」ということを学ばせたり、腹持ちがいい食材(玄米・全粒粉のパン、タンパク質の多い鶏肉等)を使ったりすることもおすすめです。

急に食べる量を変えたりルールを決めたりせずに、事前にお子さまに理由を説明するようにしましょう。

一方で、食べることに強い執着がみられる場合には、量を制限されることがストレスになることもあるため、お子さまに気づかれないように徐々に量を減らすように工夫したほうがよいケースもあります。

将来的な自立を目指すためには、自分自身で食事のコントロールができるようになる必要があるため、年齢に応じてセルフマネジメント(食べる量/摂取カロリー・食事の時間・自分の健康状態/体重の管理)の方法を勉強させることもおすすめです。

ストレスによる過食の場合には、ストレスそのものへのアプローチが必要です。

発達障害のある子どもは不安やストレスを感じやすい?の記事もあわせてご覧ください。お子さまの状況によっては、医療機関への相談も検討するようにしましょう。

家庭での「食育」も大事

子どもが「食べる量が増える」ことは成長の中でよくみられることで、身体が大きくなったり、運動量が増えたり、食事の楽しさを知ったりする中で、食欲が旺盛になることがあります。

そのため「食べ過ぎ」の基準が分かりづらく、「小食」や「偏食」と比べて保護者の方が気づきにくいと言えます。

保護者の方が、子どもに必要な「食事の量」を勉強することが大切です。農林水産省では、一日に必要な栄養素や量について情報発信をしています。

【参考URL(外部サイト)】

農林水産省|「食事のバランスガイド」について

農林水産省|子どもの食育

6歳までのうちは母子手帳の成長曲線を参考にしていただくのもよいでしょう。

学校教育の中でも「食育」に触れることがありますが、家庭の中でも保護者の方がお子さまと一緒に「食育」をおこなっていくことで、より一層理解が深まります。

大人の発達障害のある方で特性が起因する「過食」に悩んでいる方は少なくなく、肥満だけではなく、糖尿病や睡眠時無呼吸症候群などの病気になることもあります。

子どものうちから、「適切な食事の量」を知ることや、食欲のコントロールを身につけるためのサポートをすることが必要です。

家庭での食育に取り組むときは、毎日継続しておこなうこと、食事は「楽しい時間」であることを教えることが大切です。

食べ過ぎた“そのとき”に注意をするのではなく、日常の中で理解を深めさせるようにしましょう。

児童発達支援「ハッピーテラスキッズ」放課後等デイサービス「ハッピーテラス」では、発達に課題のあるお子さまへの療育だけではなく、その保護者の方へのサポートもおこなっています。

お子さまの特性への理解を深めたい、家庭での療育の方法を知りたい、園・学校との連携について教えてほしいなどのご希望のある方は、ぜひお近くの教室にご相談ください。

0120-115-423

0120-115-423