年中(4歳・5歳)で数が数えられないのは発達障害?数字の支援事例とおうち遊び【後編】

こんにちは!

東京都中野区の児童発達支援事業所「ハッピーテラスキッズ中野ルーム」です。

前回に引き続き「4歳(年中)で数を数えられないお子様への支援」について紹介していきます。

前回のブログはこちら!

年中(4歳・5歳)で数が数えられないのは発達障害?数字の発達ステップとおうち遊び【前編】

今回の事例は、

「4歳の年中で、数が数えられない」

「発達障害ではないか」

「何歳から何を教えたらいいか」

「どうやって指導すればよいのか」 と心配されてのご相談です。

具体的に見てみると、

・2歳ごろからひらがなや数字を読めていた

・ものに指を当てて「いち、に」と数を数えることはできる

・「3個取って」というと、(数字の)「3はないよ!」という

・「何個あるかな?」という質問をすると、再び「いち、に」と数え始める

・ルールをしっかり覚えることが得意だが、新しい場面や初めての活動ではルールの理解に時間がかかる

などの特徴がみられるお子様です。

今回は数の性質や「数える」ことのステップを確認しながら、

・お子様がどの段階でつまずいているのか

・どのように指導することで数が数えられるようになったのか

など、未就学のお子さまに数字を教えるヒントをご紹介していきたいと思います。

前編と合わせて、ぜひ最後までご覧ください!

前編「数、数字の発達段階」

後編(いまココ!)「発達障害や発達に凸凹のあるお子様への支援方法」

【目次】

1、「数」に関する3つの特徴:数字・数詞・もの

2、「数える」技能の発達段階:数唱・指さし・「何個?」・取出し

3、数を数えるうえで土台となる3つの力

4、ハッピーテラスキッズ中野ルームでの支援事例

5、おうちでできる「数字遊び」

6、おわりに

1、「数」に関する3つの特徴

お子様がどの段階でつまずいているのかを理解するために、以前ご紹介したブログを振り返りながら、「数」の3つの性質をみていきましょう。

数詞:音としての記号。「いち、に、さん」など。

数字:文字としての記号。「1,2,3」など。

もの:空間にあって操作できるもの。

・連続量(お水や大きさなどの数えられないもの) と

・分離量(おはじきなど数えられるもの) に分けられる。

数を理解するためには、これら3つの関係性を理解することが必要です。

どの段階で「数える」ことの苦手さがあるのかについては、以下の4つの操作を通して簡単に確認することができます。

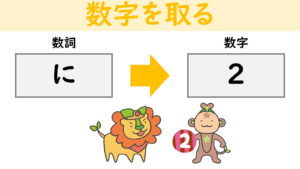

①数字を取る(数詞→数字)

例:「“に”、とって」と言われて、「2」を選択する

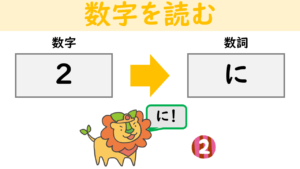

②数字を読む(数字→数詞)

例:2を見せて「これ、なあに?」と言われて「に」と答える

5歳~6歳(年長)の後半~小学校入学直前になっても「1から10までの数字が読めない」場合、就学後「学習障害」を疑われる可能性もあります。

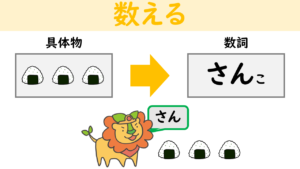

③ものの個数を数える(具体物→数詞【=計数・カウンティング】)

例:3個のアメを見て「何個ある?」という質問に「3」と答える(分離量)

例:台風の日に「今日の雨は2くらい?10くらい?」と言われて「10」と答える(連続量)

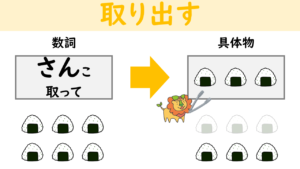

④必要な数だけ取る(数詞→具体物【=取り出し】)

例:じゃがりこの箱から「3個取って」と言われて3本取る(分離量)

例:ジュースが多いコップ、少ないコップをみせて「1の方取ってきて」と言われて少ないコップを選択する(連続量)

今回は「4歳~5歳(年中)で数が数えられない」「数字は読める」という困りごとでしたので、

「③具体物と数詞のマッチング」という「計数・カウンティング技能」でつまずいていることが分かりますね。

2、「数える」技能の発達段階

次に、「計数・カウンティング技能」を指導する順番について紹介します。

「数が数えられないときに、どこから教えたらいいの?」

というお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてみてください。

・数唱

単純に口で「いーち、にーい」と数える技能です。

・正しい順番かどうか

・数え飛ばしはないか

・どの数字までできるか(目安:3歳児で5まで、4歳児で10まで)

以上の3点ができるようになったら、次のステップに進みます。

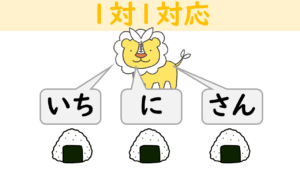

・物の個数を数える、合わせる(指さしをして「1対1対応」ができる)

指さしと声を合わせて数える技能です。

・指さしと数字があっているか

・数え飛ばしはないか

・最後まで数えられるか

という3点がポイントです。

なお、この段階でのつまずきがある場合は

「数字のはめ込みパズル」

「トランポリンを跳びながら数を数える」

「シール貼り」

などの遊びがおススメです!

・基数の使用(「何個ある?」に答える)

基数とは、「数えたときに、最後の数字が全体の数を表す」という性質のことです。

具体的には、指さしをしながら数えたときに、「何個?」という質問に「最後に数えた数」を答える技能と関係があります。

・集合の取出し(「〇個取って」に応える)

数の取出しとは、1で説明したように、たくさんのものの中から言われた数だけ取る技能のことです。

ここまでで、今回のお子様は「指さしでは正しく数えられるものの、“何個?”という質問には答えられない」ことから、③基数の理解につまずいていることが分かりました。

3、数を正しく数えるための土台となる力

・「同じ」「違う」の理解

例えば、

「写真のおにぎり」「コンビニのおにぎり」「イラストのおにぎり」「梅のおにぎり」

これらはどれも、見た目は違うのに「おにぎり」という1つの「シンボル」として認識することができます。

同じように、「3台のバス」「3台のタクシー」ではどちらも「3」という共通点を認識することで、「数」として捉えることに繋がります。

幼児期の言葉の発達は個人差が大きいといわれています。

単語が出始めた時期(1歳~2歳)では、こうした「1つの名前(=シンボル機能)」が未発達なこともあるため、「数概念」を捉えることが難しい可能性があります。

まずは「これもリンゴだね」「時計の2とパズルの2、一緒だね」などといった「名前があることを確実にする」ことから始めるとよいかもしれません。

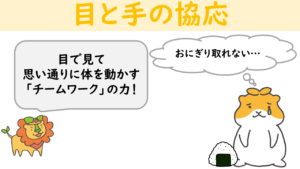

・目と手の協応技能

目と手の協応技能とは、「目で見た情報に合わせて体を動かす力」のことです。

この力が未発達だと、ものを数えるときに「数え飛ばし」をしたり、「いーち、にーい」という声と指さしの動きがずれたりします。

注意欠如・多動性障害(ADHD)による困りごとでよく聞かれる、

「よく人にぶつかる」

「転びやすい」

という特性とも関係しています。

また、粗大運動(全身)や微細運動(手先)全般で過度な「不器用さ」が見られる場合、発達性協調運動障害(DCD)を疑われる可能性があります。

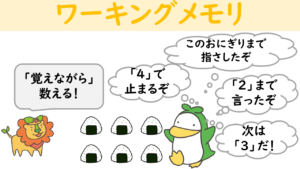

・ワーキングメモリ(聴覚的短期記憶)

今、何個まで数えたか分からなくなる

「4個取って」と言われたときに、数えている間に何個取るか忘れてしまう

同じものを何度も数えてしまう(視覚的短期記憶)

などの特徴が見られます。

注意欠如・多動性障害(ADHD)による困りごとでよく聞かれる、

「集団での一斉指示の聞き漏らし」

「先生の指示が聞き取れない(選択的注意の困難)」

などの特性との関連が指摘されています。

また、

「家ではお話が聞けるのに、保育園・幼稚園では先生の話が聞き取れない(雑音下の聴取困難)」

「マイクや電話でお話を聞くことができない」

などの困りごとが大きい場合、聴覚情報処理障害(APD)を疑われる可能性があります。

4、ハッピーテラスキッズ中野ルームでの支援事例

今回は、「数を数えたときに、最後の数字が全体の数を表していて、「何個」という質問に対応する」という「基数の理解」でつまずいていることが分かりました。

そこで、

・「数字」と「もの」を合わせる

・「耳で聞いてものを把握する力(=聴覚優位特性)」を活かす

・「ルールや規則性を大事にする特性」を活かす

ことを中心に、指導方針を立てて支援をしました。

また、その背景には自閉症スペクトラム障害(ASD)に見られる「意図理解」「新規概念の獲得」にも課題が見られたことから、運動面・質問理解についても同時に指導をしていきました。

具体的な指導内容

「数字de神経衰弱!」

ねらい

①1~5までの数字とイラストをマッチングできるようになる

②ルーティンや歌あそびの中で、「何個あった?」というやりとりに最後の数を答えられるようになる

③補助がなくても、「何個あった?」という質問に答えられるようになる

用意するもの

・1~5の数字カード

・1人~5人のキャラクターや動物と、個数が書かれた絵カード

進め方

・神経衰弱の手順で、ゲームをする

・カードが出るたびに、大人は「2個だね」などと声をかける

・同じ数だったときに「同じだったね」といい、指さししながら一緒に数を数える

・最後の数を数えた際に「何個あった?」と聞きながら、大人が数字を指さす

・子どもは指さされた数字を見て「○個!」と答える

手遊び「はじまるよ!」(いろいろ質問バージョン)

例

「いーちと、いーちで、にんじゃだよ、ニン!」

+「これ、なあに?」→『いち!』

+「これ、なんこ?」→『いーち、いっこ!』

「にーと、にーで、カニさんだよ、ちょっきーん!」

+「これ、なあに?」→『に!』

+「これ、なんこ?」→『いーち、にーい、にこ!』

上記の活動を通して、1か月ほどで1~10の数を正しく数えたり、「何個あった?」という質問に正しく答えたりできるようになりました。

5、おうちでできる「数字遊び」

最後に、数字に関する「おうちあそび」をご紹介します。

・シールはり

→遊びの中で「何個ほしい?」というやりとりをはさむことで、シール屋さんごっこのように数字に触れることができます!

・おやつをあげよう!

→ぬいぐるみと、ぬいぐるみの人数分のおさらを用意しておき、「1個ずつ」おやつ(おままごとの果物など)をわけてあげるあそびです。「1対1対応」などの要素も含まれます。

・時計パズル

→「文字」「数字」に興味のあるお子様におススメ!順番に数字を並べることで、「いーち、にーい」という規則性を知ることにつながります。

4歳~5歳ごろのお子様の特徴としては、「失敗しそうだけど挑戦したい。だけど不安」という自分に気付く時期だと言われています。できるだけ失敗しないように細かくサポートをしたり、逆に自分で考えているときは少し待ってあげたりすることも、支援をするうえで大事にしたポイントです。

また、「つまらない」と感じないように好きな乗り物を活用したり、量や内容に変化を設けたりするなどの配慮もおこなうことが重要です。

一番は「楽しい!」と思いながら自然に数や数字に触れることがポイントです。

決して焦らず、少しでもお子様が数に興味を示したらほめてあげる、一緒に考えてあげるなどの姿勢を示すことも効果的かもしれません。

6、おわりに

今回は「年中(4歳児)のお子様が、正しく数を数えられるようになるための支援方法」を紹介しました。

児童発達支援「ハッピーテラスキッズ中野ルーム」では、数字だけでなくさまざまな発達に関する支援をおこなっています。

2023年2月10日現在、来年度(2023年4月~)のご利用枠が埋まっているのですが、

「待機リスト(ウェイティング登録)」

「見学のご希望」

「その他、児童発達支援に関するお問い合わせ」 など、引き続きお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

次回の更新もお楽しみに!

【ハッピーテラスキッズ中野ルーム】

メール:kids-nakano@happy-terrace.com

電話:03-5328-1810

お子さまの課題や悩みごとを

相談してみませんか?

「できる!」を増やすプログラムの無料体験会を開催中。

資料請求のみのご希望も承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-115-423

0120-115-423