特別支援学級と通常学級どっちがいい?発達障害は対象?

![]()

「発達障害の子どもの場合、通常学級と特別支援学級どちらにすべき?」というご相談をいただくことが増えています。一部の発達障害のお子さまが対象となる特別支援学級(自閉症・情緒障害特別支援学級)の児童生徒数が増えていることを耳にしたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、「特別支援学級」の基礎知識と発達障害のお子さまの場合の入級について、詳しく解説していきます。

目次

特別支援学級に入るべき?

就学相談時に特別支援学級を勧められた場合であっても必ず入らなければならないということはありません。お子さまの状況や意思を鑑みて、保護者の方が希望を出すことができます。

まず、検討を進める前に知っておくべきポイントがあります。

- 学校によって対象となる特別支援学級が設置されていないことがある

- 学校や地域によって入級の基準や条件が異なる

- 市町村教育委員会が最終的に決定をする

お子さま本人と保護者の方の意思を可能な限り尊重するとされているものの、障害の状態や必要な支援、学校・地域の体制などの総合的な判断によって教育委員会が決めるということです。

特別支援学級への強い希望があったとしても、特別支援学級がない・入れなかったというケースも少なくありません。

さらに、サポートの手厚さ・支援内容、学級編成(在籍する生徒の障害種別・学年の分け方)などは学校によって差があります。

特別支援学級に入ったからといって、必ずしも「求めていた教育」や「お子さまに合った環境・支援」が受けられない可能性があることも理解しておきましょう。

この記事では、特別支援学級に関する知識だけではなく、「特別支援学級以外」の選択肢についても紹介してきます。

発達障害のあるお子さまの進路の選択肢

発達障害のあるお子さまの場合には、通常学級に加え、障害による困りごとや特性に応じた支援をおこなう学校・学級の選択肢があります。

- 特別支援学級(支援級):障害のある子どもを対象とした、学校内に設置される少人数制のクラス

- 通常学級(通常級):一般的な集団のクラス

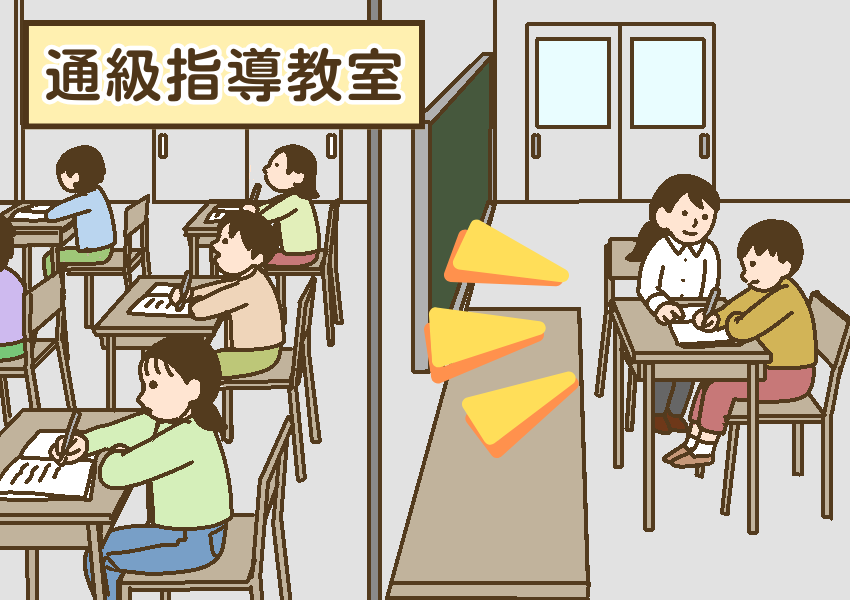

- 通級指導教室(通級):通常学級に在籍する障害のある子どもを対象とした教室

- 特別支援学校:障害のある子ども“のみ”を対象とした学校

特別支援学級に在籍し、一定の科目だけ通常学級に参加する場合も「通級」と呼ぶ地域があるようです。

詳しく説明していきます。

特別支援学級とは

特別支援学級は、教育上特別な支援の必要があると認められた障害のある児童生徒を対象とした学級で、小学校・中学校等に設置されています。

障害による学習面・生活面における困難を克服するためのサポートを実施します。

知的障害、肢体不自由、病弱及び身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症、情緒障害

※障害表記は文部科学省の資料に従っています

特別支援学級の種類は、障害種別に応じて7つあります。

発達に課題のあるお子さまの場合には、知的の遅れを伴う(一般的にIQ70以下、言葉や理解力に大幅な遅れがある)場合には「知的障害特別支援学級(知的学級)」、伴わない場合には「自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒学級)」のクラスになるケースが多いです。

ただし、設置されている学級の種類は学校によって異なり、知的学級と情緒学級が一緒になっているケースもあります。

発達障害のお子さまへの特別な教育的支援の必要性が高まっている一方で「情緒級」の不足が課題になっています。東京都内では半分以上の自治体で情緒学級が設置されていないと言われています。

特別支援学級に入る基準

先述したとおり、学校や市町村によって対象となる基準が異なります。さらに教育委員会が特別支援学級での教育の必要性を認めなければ対象になりません。

今回は「文部科学省|障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)」より、障害の種類及び程度に関する説明を抜粋して紹介します。

知的障害者(知的学級の対象)

知的発達の遅滞があり,他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営むのに一部援助が必要で,社会生活への適応が困難である程度のもの

自閉症・情緒障害者(情緒学級の対象)

自閉症又はそれに類するもので,他人との意思疎通及び対人関係の形成が困難である程度のもの

主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので,社会生活への適応が困難である程度のもの

市町村等によって情緒学級の対象障害が異なります。発達障害の中でも「ASD(自閉スペクトラム症)」のみが対象で「ADHD(注意欠如・多動症)」と「SLD(限局性学習症)」は通級による指導対象とするケースと、「ASD」に加え「ADHD・SLD」も対象に含むケースがあります。

通級による指導(通級指導教室)については「特別支援学級と「通級指導教室」の違い」で詳細を説明します。

特別支援学級と「通常学級」の違い

特別支援学級の特徴を分かりやすく説明するために、通常学級との違いについて紹介します。通常学級は、1クラス35名以下で構成されたスタンダートなクラスですので詳細は省略します。

● 少人数制できめ細やかなサポートや配慮をおこなう

● 障害による困難を克服するための教育課程がある

● お子さまや保護者の方のニーズや障害の状況に応じた個別のカリキュラムや計画を作成する

詳しく説明していきます。

少人数制のクラス

少人数制のクラス

1クラスの定員があり、通常学級は35名(小学校の場合)ですが、特別支援学級は8名です。

少人数制での指導によって、一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサポートや適切な配慮をおこなうことを目的としています。

特別の教育課程

特別の教育課程

特別支援学級では、通常学級と同じ小・中学校の学習指導領域をベースにしつつ、「特別の教育課程」を編成します。

障害による学習面・生活面における困難を克服するための教育をおこなうことを目的としています。

具体的には以下の3つをポイントに教育課程を編成します。

① 自立活動を取り入れる

② 障害の程度などに応じて、下の学年の目標や内容に変える

③ 障害の程度などに応じて、知的障害のあるお子さまを対象とする特別支援学校の各教科に変える

個別の教育支援計画(包括的な計画)

個別の教育支援計画(包括的な計画)

お子さま一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応をおこなうために「個別の教育支援計画」を作成することが義務づけられています。個別の教育支援計画は、特別支援学級だけでなく、特別支援学校・通級指導教室に通うお子さまも対象です。

家庭・地域・医療・福祉などの関係機関との連携を図り、長期的な視点でお子さまへの教育的支援をおこなうことを目的としています。

個別の指導計画(学内における計画)

個別の指導計画(学内における計画)

お子さま一人ひとりの「教育的ニーズ」と「学習指導領域」「個別の教育支援計画」を踏まえて、指導目標・内容・方法を明確にし、きめ細やかで適切な指導をおこなうために「個別の指導計画」を作成することが義務づけられています。

おこなった指導内容の振り返りをすることで、計画的で継続的な指導をおこないます。

通常学級にも障害のあるお子さまが多く在籍しており、通常学級に在籍する児童生徒のうち発達障害の可能性がある子どもが8.8%(令和4年|文部科学省)と言われています。

「通級指導教室」や「特別支援学校」との違いについても紹介します。

特別支援学級と「通級指導教室」の違い

いずれも、学習面や生活面における困難があり、特別な指導が必要なお子さまを対象としていることは同じです。「通級指導教室(以下、通級)」は、通常学級での学習におおむね参加でき、一部の特別な指導を必要とするお子さまに対し、障害や特性に応じた特別な指導をおこないます。

● 特別支援学級が対象ではない発達障害のお子さま(ADHD、SLD)も対象となる

● 通常学級に在籍し、基本的には通常学級で過ごす

● 通常の授業のほかに一部の授業を別の教室で受ける

● 通級が設置されていない学校が少なくないため、他の学校の通級に通うケースや、通級の先生が学校を訪問するケースがある

言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱及び身体虚弱

※障害表記は文部科学省の資料に従っています

特別支援学級と「特別支援学校」の違い

特別支援学級は学校内に設置された“クラス”ですが、「特別支援学校」は障害のあるお子さまに対し専門的なサポートをおこなう“学校”です。

指導の範囲や対象が異なり、発達障害は特別支援学校の対象に含まれていません(知的障害等他の障害が併存する場合は対象になることがある)。

● 知的な遅れのない発達障害のお子さまは対象にならない

● 1クラスの定員が原則6名以下(高等学校は8名以下)、一人当たりに対応できる教員数が多い

● 通常学校とは異なる教育課程

● 教員の専門性(特別支援学校の教員免許を保有)が高い

視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱(身体虚弱を含む)

※障害表記は文部科学省の資料に従っています

発達障害と特別支援教育

「特別支援教育」とは、障害のあるお子さまの自立や社会参加を支援するために、お子さま一人ひとりの教育的ニーズを把握し、スキルを高め、学習面・生活面の困難を改善したり克服したりするための適切な指導や必要な支援をおこなうものです。

「特別支援学級」「通級指導教室」「特別支援学校」だけでなく、「通常学級」での障害に配慮した指導・支援も含まれます。

発達障害があるお子さまの進路を考えるときには、学校生活での困りごとを踏まえることが大切です。

お子さまに特別支援教育が必要かどうかを検討するときに知っておくべきポイントを紹介します。

発達障害の子どもの学校生活での困りごと

発達障害は、先天的な脳機能・神経系の障害です。発達障害の特性による困難や苦手は、本人の努力だけでは解決することが難しいケースが多く、周囲からのサポートが必要になることがあります。

発達障害の特性による「学校生活での困りごと」の代表例を障害種別ごとに紹介します。

● ASD

コミュニケーション・対人関係の苦手、不安の強さ、こだわりの強さ、感覚特性(感覚過敏)

● ADHD

注意力が散漫、じっとすることができない、衝動的な言動をする、やる気が出づらい

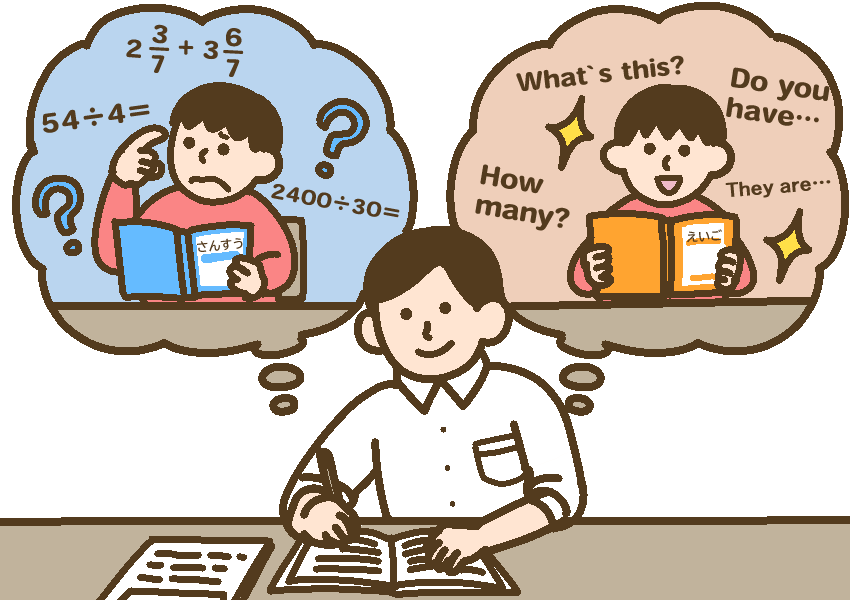

● SLD

特定の学習(読み・書き・計算等)に困難がある

特別支援教育を検討するきっかけ

保護者の方が、お子さまに対する障害に対する特別な支援の必要性を感じ、進路を検討するきっかけとなった具体的な事例について紹介します。

小学校への入学前に検討されるケースも多いですが、今回は、通常学級に通っているお子さまが「特別支援学級」への転籍や「通級指導教室」の利用を検討するケースを紹介します。

ケース1:授業についていけない

注意を向け続けることが苦手で、授業に集中することや板書をとることができず、学習に遅れが生じている。

宿題やテストの説明を聞き洩らし、先生から叱責を受けることが多い。

ケース2:同級生とトラブルを起こす

怒りのコントロールができずに、物を投げたり同級生に手を出したりしてしまうことがある。

ケース3:学校への行き渋りや不登校

学校生活の中で、特性による失敗体験が重なった結果、自己肯定感が下がって学校に行かなくなり、部屋に閉じこもるようになった。

詳しくは「発達障害と不登校の関係は?予防法とサポートを紹介」をお読みください。

進路を検討するときのポイント

冒頭でもお伝えしたとおり、必ずしも「特別支援学級に、入れなければならない」ということはありません。

お子さまの就学先に悩んだとき、学校の先生や担当医などから特別支援教育を勧められたときのヒントにしていただきたい進路を検討するときのポイントについて紹介します。

検討を進めるときの流れ

お子さまに合う進路を見つけるためのポイントを流れに沿って説明していきます。

1. お子さまの障害やその特性について理解する

まず、お子さまの障害の状況や特性による困りごとを理解することが大切です。

そのうえで、学校生活において課題となりそうなことを洗い出してみましょう。

課題を洗い出すときは、学習面と生活面に分けて考えると整理しやすいです。

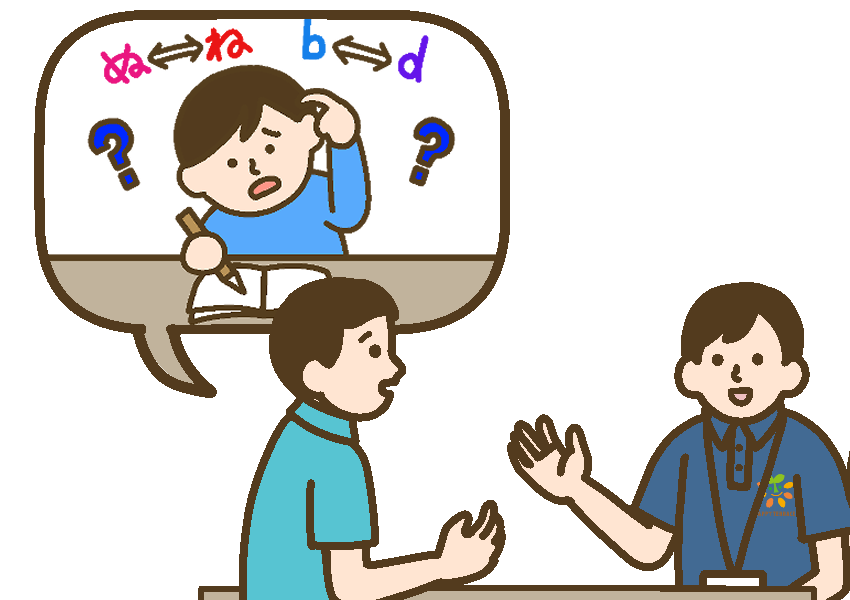

2. 必要なサポートを整理する

その課題に対してどのような支援が必要なのかを考えてみましょう。

お子さまに合うサポートを考えることは、なかなかご家庭の中だけでは難しいものですので、発達障害の専門家(療育施設や医療機関、発達障害者支援センターなどの行政機関等)に相談をしてみるのもおすすめです。

3. 学校側のサポート体制を確認する

お子さまに必要な支援が、就学先で可能かどうかを確認しましょう。お子さまが、希望をする特別支援教育の対象となるかもあわせて確認する必要があります。

同じサポート内容であったとしても、通常学級で対応が可能なこともあれば、特別支援学級でも対応が難しいこともあり、地域や学校によって受け入れ体制はさまざまです。

Webサイトだけでは確認が難しいことが多いため、未就学のお子さま(小学校に上がる前年度)の場合には「就学相談」、通常学級からの転級の場合には学校に直接話を聞くのがおすすめです。

「就学相談」や学校と話すときには、お子さまの障害の状況を説明する必要があります。

前もって、①お子さまへの理解を深め、②必要なサポートを洗い出すことが大事です。

4. お子さまの希望を聞く

進路によってはお友達と離れてしまうことがあったり、教室の雰囲気がお子さまに合わなかったりすることがあるため、お子さまの希望を尊重することも大切です。

特別支援学級では、体験入学や見学ができるケースが多いため、お子さまに実際にクラスに触れてもらい、どの進学先が合いそうか確認をするようにしましょう。

5. 情報収集や相談をする

必要なサポート=困難や苦手だけに目を向けるのではなく、お子さまが「できること」を踏まえ、最適な学びの場がどれかを考えることも重要です。

特別支援学級で、きめ細やかなサポート受けながら少人数で過ごすよりも、通常学級で、苦手に向き合いながらも社会性を高めるために大人数で過ごすほうが合っているケースもあります。

同じ障害のあるお子さまのリアルな体験談を聞いてみるのもおすすめです。

お近くにいない場合には、SNSで情報収集をしたり、療育施設などに事例を聞いてみたりするのもよいでしょう。

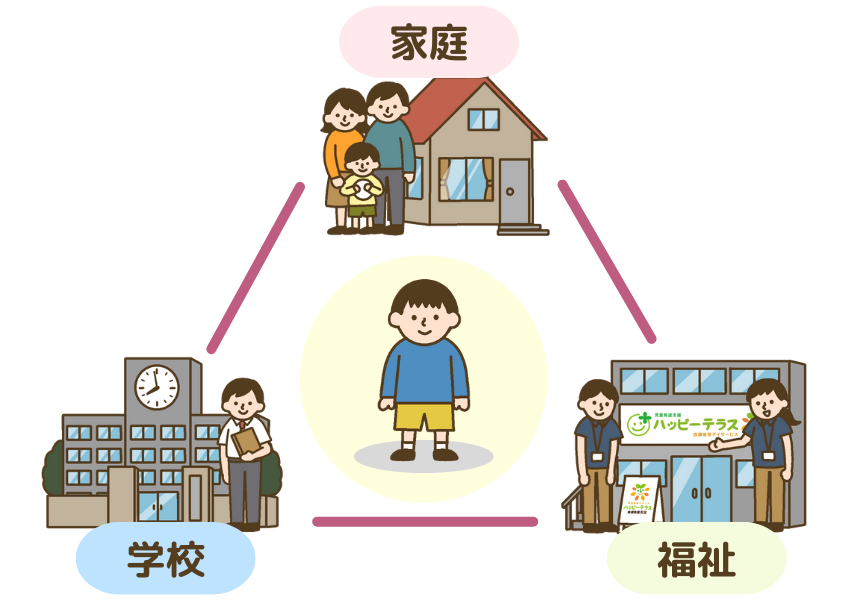

通常学級+療育という選択肢

お住まいの近くやお子さまが対象となる「特別支援学級」や「通級指導教室」がないと悩んでいらっしゃる方も少なくありません。

学級があったとしてもニーズと合わないというケースや、お子さまが「通常学級」を希望するケースもあります。

そんなときにおすすめしているのが「通常学級」に通いつつ「療育」を放課後等デイサービスで受けるという選択肢です。

療育とは

療育とは

将来的な自立を目指すことを目的とし、一人ひとりの発達の段階や状況、障害の特性に応じたアプローチをおこなうことで発達を促すことです。具体的には、日常生活スキルや社会的スキル(他者との関わり方・関係構築や社会のルールなど)を育んでいきます。

![]() 関連コラム

関連コラム

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは

障害があるもしくは発達が気になる就学児(小学生・中学生・高校生)のお子さまに対し、将来の自立した生活と社会参加を目指すためのサポートをおこなう通所型の障害福祉サービスです。

放課後等デイサービスでは、学校及びご家庭と連携しながら、一貫した支援をおこないます。

保護者の方だけでなく学校側にも、お子さまの障害のこと、お子さまに合ったアプローチ方法をより深く理解してもらうためのサポートをします。

さらに、学校での学習だけではカバーしづらい「障害やその特性との付き合い方」を学ぶことや、将来の自立に向けたスキルを習得することができます。

放課後等デイサービスハッピーテラスを利用するお子さまの場合、平均すると約2/3が「通常学級」、約1/3が「支援学級・支援学校」に在籍しています。

教室によって割合はさまざまであるため、ぜひお住まいの近くの教室にお問い合わせください。

ハッピーテラス全国の教室一覧 >

情報収集と関係機関への相談が重要

「特別支援学級」だけでなく、「通常学級」「通級」「特別支援学校」にもそれぞれメリットとデメリットがあります。

お子さまにとって最適な進路を見つけるためには、情報収集をおこない、できるだけ多くの選択肢を持っておくことが大切です。

学校によってサポート体制や細かな教育内容が異なるため、この記事では「一般的」なメリットとデメリットについて紹介します。

● 少人数制(1クラス8名以下)で、きめ細やかで手厚いサポートが受けられる

● お子さまの特性や学習のペースにあわせた個別のカリキュラムが受けられる

● 将来の自立を目指すための授業が受けられる

● 内申点がつかないことがある(高校入試で不利になることがある)

● 交友関係の幅が狭くなることがある(定型発達の子どもと関わる機会が減る)

● 学習内容に偏りが生じることがある

お子さまにとって何が最適か、どのようなサポートが必要なのか、ご家庭だけでは判断が難しいことも多いと思います。

児童発達支援ハッピーテラスキッズ(未就学児向け)、放課後等デイサービスハッピーテラス(就学児向け)では、お子さま一人ひとりの発達状況やニーズに合わせ、“今”一番必要な支援が何かを考えたサポートをおこなっています。

お子さまの将来について考えたいとき、お子さまの障害への理解を深め、必要なサポートを知りたいとき、お気軽にお問い合わせください。

0120-115-423

0120-115-423